UNTER UNS

ARCHÄOLOGIE

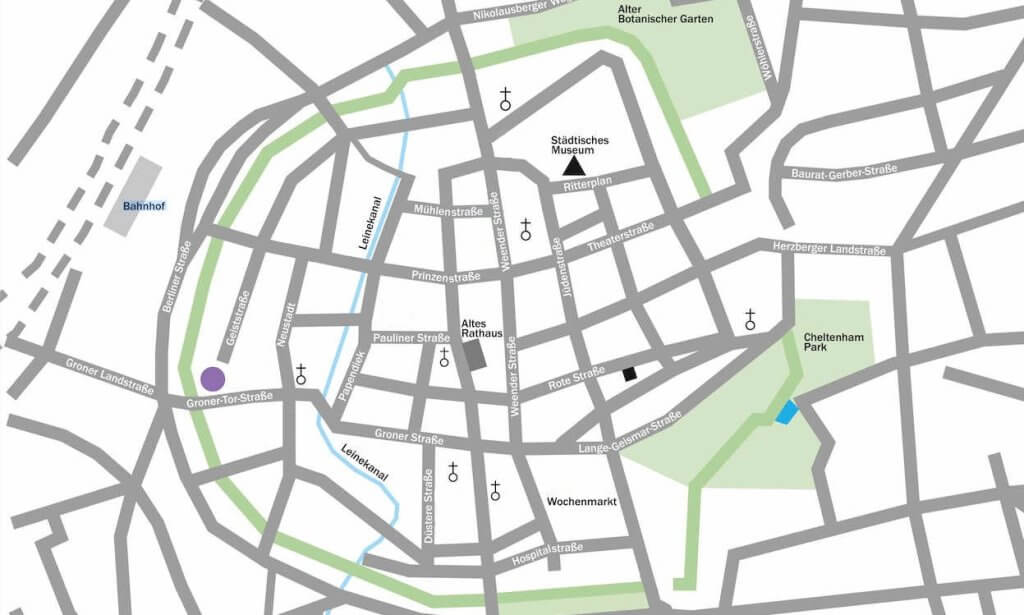

IN GÖTTINGEN

UNTER UNS

ARCHÄOLOGIE

IN GÖTTINGEN

Herzlich Willkommen

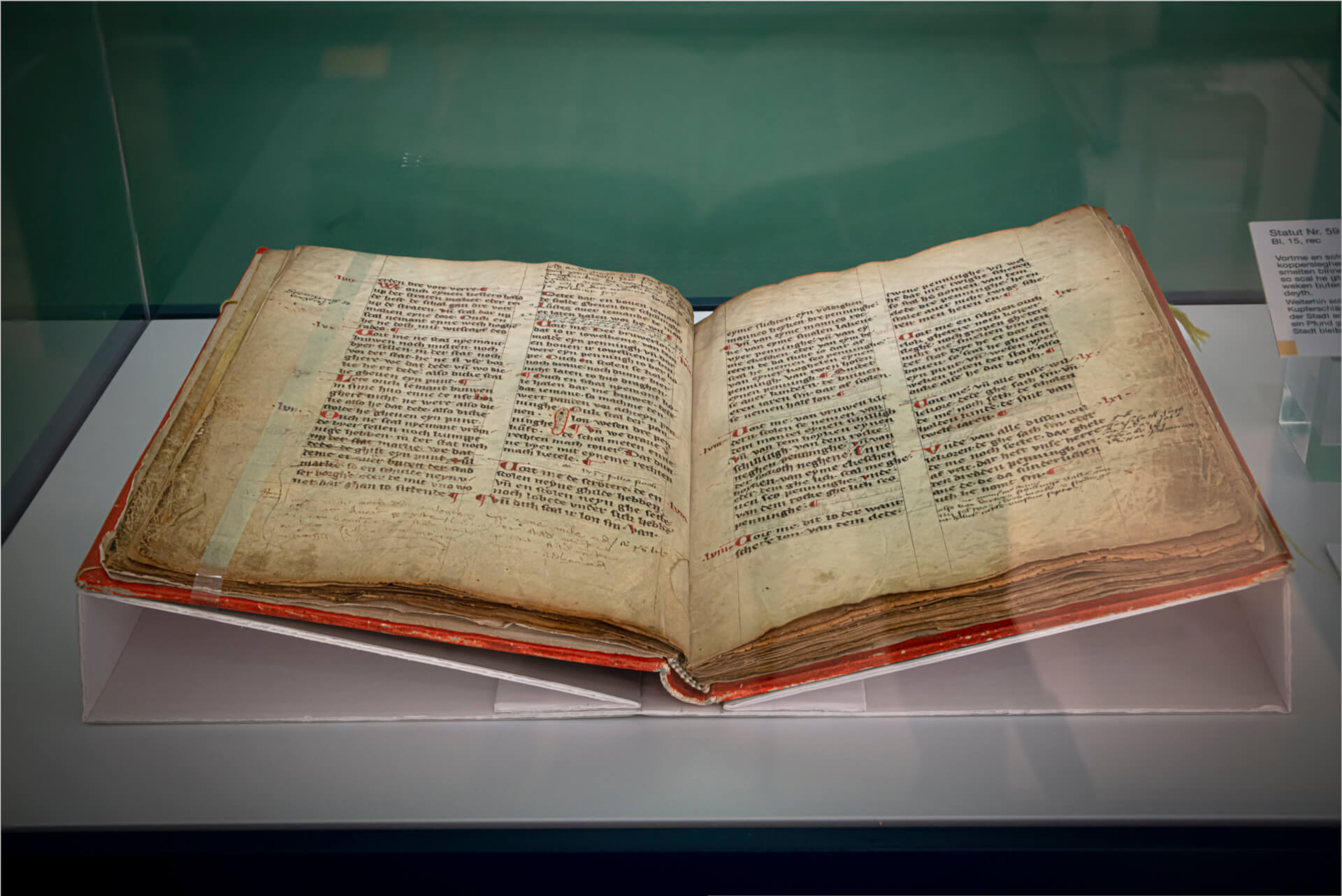

Wir laden ein zu einer Reise durch die Göttinger Stadtgeschichte. Von der Besiedlung des heutigen Stadtgebietes in der Steinzeit und der Gründung Göttingens, über Stadtplanung, Gesetzeskonflikte, dem Leben, Arbeiten und Sterben im Mittelalter bis zur Universitätsgeschichte, medizinischem Fortschritt und religiösen Minderheiten im 19. Jahrhundert. Ihre Reiseführer sind archäologische Zeugnisse, die die Stadtarchäologie Göttingen in den letzten 10 Jahren ergraben, gerettet und erforscht hat.

Wissenschaftlich aufgearbeitet erzählen die gefundenen Objekte vom Alltag und Leben der früheren Bevölkerung der Stadt.

Stadtarchäologie Göttingen

Betty Arndt M. A.

Ein Viertel steigt auf

Düstere Straße 6 + 7

Ein Viertel steigt auf

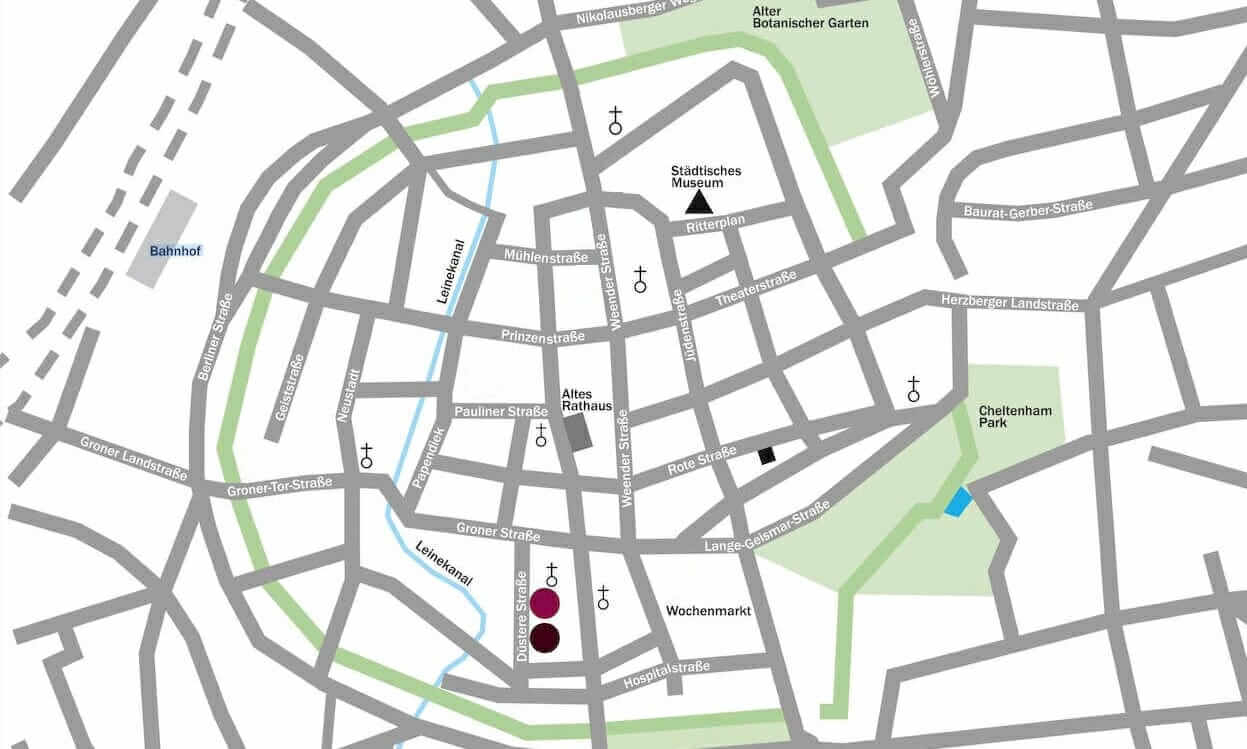

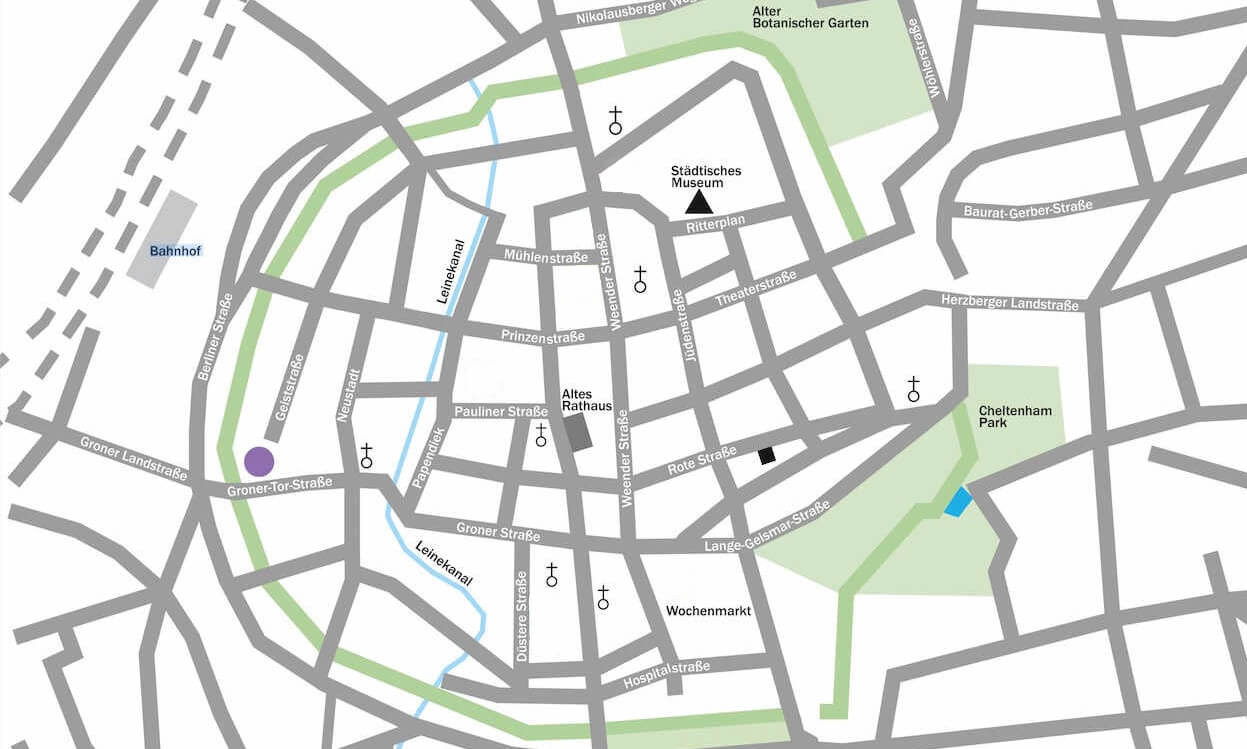

Zwischen 1170 und 1180 wird Göttingen gegründet. Die Kirchen St. Johannis, St. Nikolai und St. Jacobi bilden die Kerne der drei zentralen Stadtviertel. Im Süden der Stadt liegt das Nikolaiviertel. Es grenzt im Osten an das alte Dorf Gutingi und im Westen an den Leinekanal.

Durch die Nähe zum Leinekanal hat das Viertel schon früh mit feuchtem Untergrund und vielen Überschwemmungen zu kämpfen. Das macht das Nikolaiviertel zu einer wenig attraktiven Wohngegend. Hier lebt vor allem die ärmere Bevölkerung der Stadt. Das zeigen Steuerlisten der Jahre 1334 und 1393.

Um den Boden trocken zu bekommen, wird das gesamte Viertel vor 1500 künstlich erhöht. Auf allen Grundstücken und Straßen wird Material verteilt. Neben Erde, vermutlich von außerhalb der Stadt, wird auch vorhandener Abfall verwendet. Am Ende liegt die Geländeoberfläche überall 50 – 80 cm höher. Mit dem trockenen Boden verbessern sich die Wohnverhältnisse im Viertel. Damit verändert sich bald auch die Einwohnerschaft. Wohlhabende Familien ziehen in das Nikolaiviertel. Davon zeugen die großen Fachwerkhäuser, die hier ab dem Jahr 1500 gebaut werden. Heute würde man sagen, das Viertel wird gentrifiziert (von gentry: engl. niederer Adel): immer mehr wohlhabende Menschen ziehen in ein Viertel und verdrängen die dort lebende ärmere Bevölkerung.

Nicht alle Häuser werden abgerissen und durch Neubauten ersetzt. Auf einigen Grundstücken wird die Erhöhung in den Häusern durchgeführt. Das Erdgeschoss wird dadurch niedriger. Das Ergebnis sieht man heute am Haus Düstere Straße 6.

Gutingi – Die Siedlung an der Wasserrinne

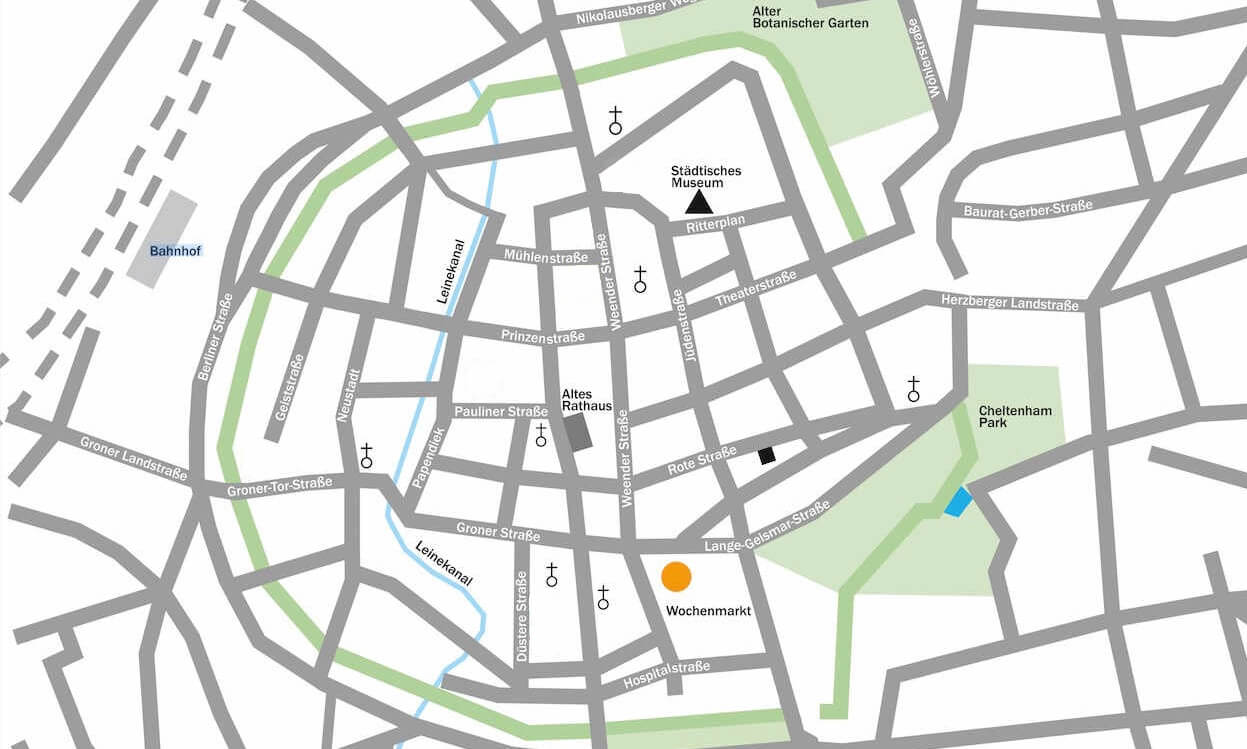

Am Wochenmarktplatz

Gutingi – Die Siedlung an der Wasserrinne

Bevor es Göttingen gibt, gibt es Gutingi. 953 wird die Siedlung das erste Mal schriftlich erwähnt. Zu diesem Zeitpunkt — das beweisen archäologische Untersuchungen — ist sie schon mindestens 300 Jahre alt.

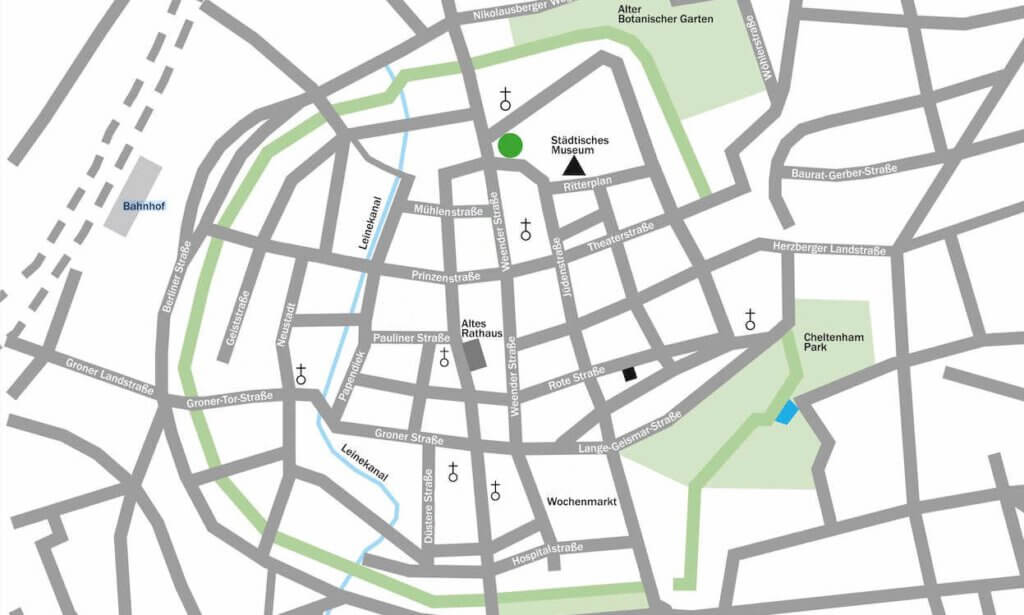

Im 7. Jahrhundert entsteht Gutingi in etwa dort, wo heute der Albaniplatz ist. Durch das Dorf fließt ein künstlich umgeleiteter Nebenarm des Reinsgrabens, die Gote. Nach ihm wird das Dorf benannt. Gutingi leitet sich vom altsächsischen Wort guta = Wasserrinne ab und bedeutet so viel wie „Siedlung an der Wasserrinne“. Die neuen Grabungen zeigen, dass sich das Dorf später nach Westen bis zum heutigen Wochenmarktplatz erstreckt.

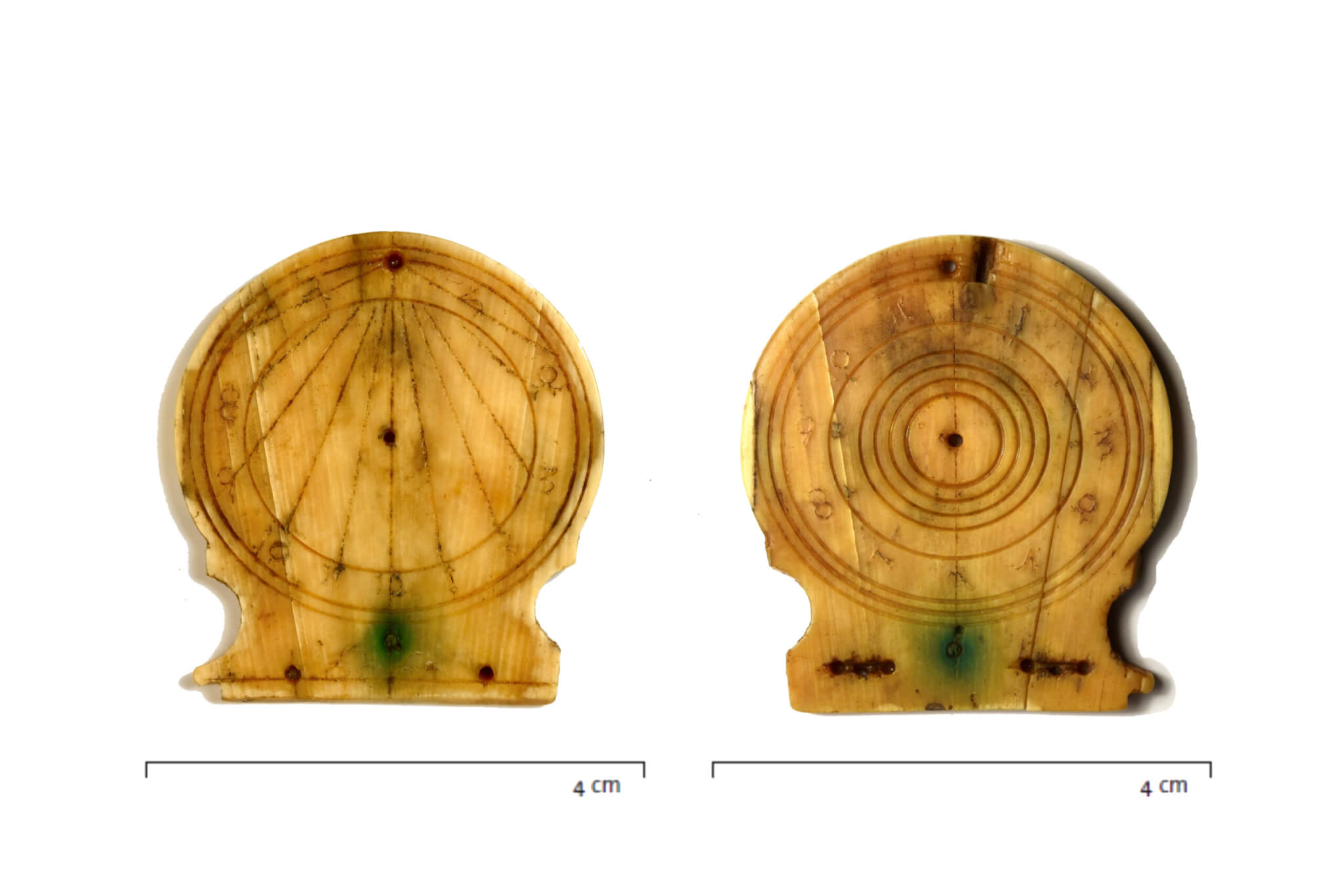

Gutingi liegt an einer wichtigen Nord-Süd-Handelsroute, dem Hellweg. Die Siedlung verfügt schon im 10. und 11. Jahrhundert über weitreichende Handelsbeziehungen und unterschiedliche Gewerbe. Nachgewiesen ist auch die Verarbeitung von frühem Stahl und die Werkstatt eines Knochenschnitzers.

Wann die Menschen aus Gutingi den christlichen Glauben annehmen, wissen wir nicht genau. Spätestens um das Jahr 1000 steht in dem Dorf eine Kirche. Sie ist dem Heiligen Alban geweiht. Vermutlich gehört Gutingi zum Erzbistum Mainz. Dessen Schutzpatron ist ebenfalls Alban. Der Mainzer Erzbischof besitzt Land in Gutingi.

Das heutige Göttingen geht nicht aus Gutingi hervor. Neben dem Dorf gründet Heinrich der Löwe zwischen 1170 und 1180 eine neue Stadt. Er möchte von der günstigen Lage und den Handelskontakten Gutingis profitieren. Der Name der älteren Siedlung wird übernommen. Das Dorf Gutingi bleibt als eigenständige Siedlung außerhalb der Göttinger Stadtmauer bestehen. Erst mit dem Bau des Walles ab 1362 wird Gutingi, mittlerweile „dat olde Dorp“ (= das alte Dorf) genannt, ein Teil der Stadt.

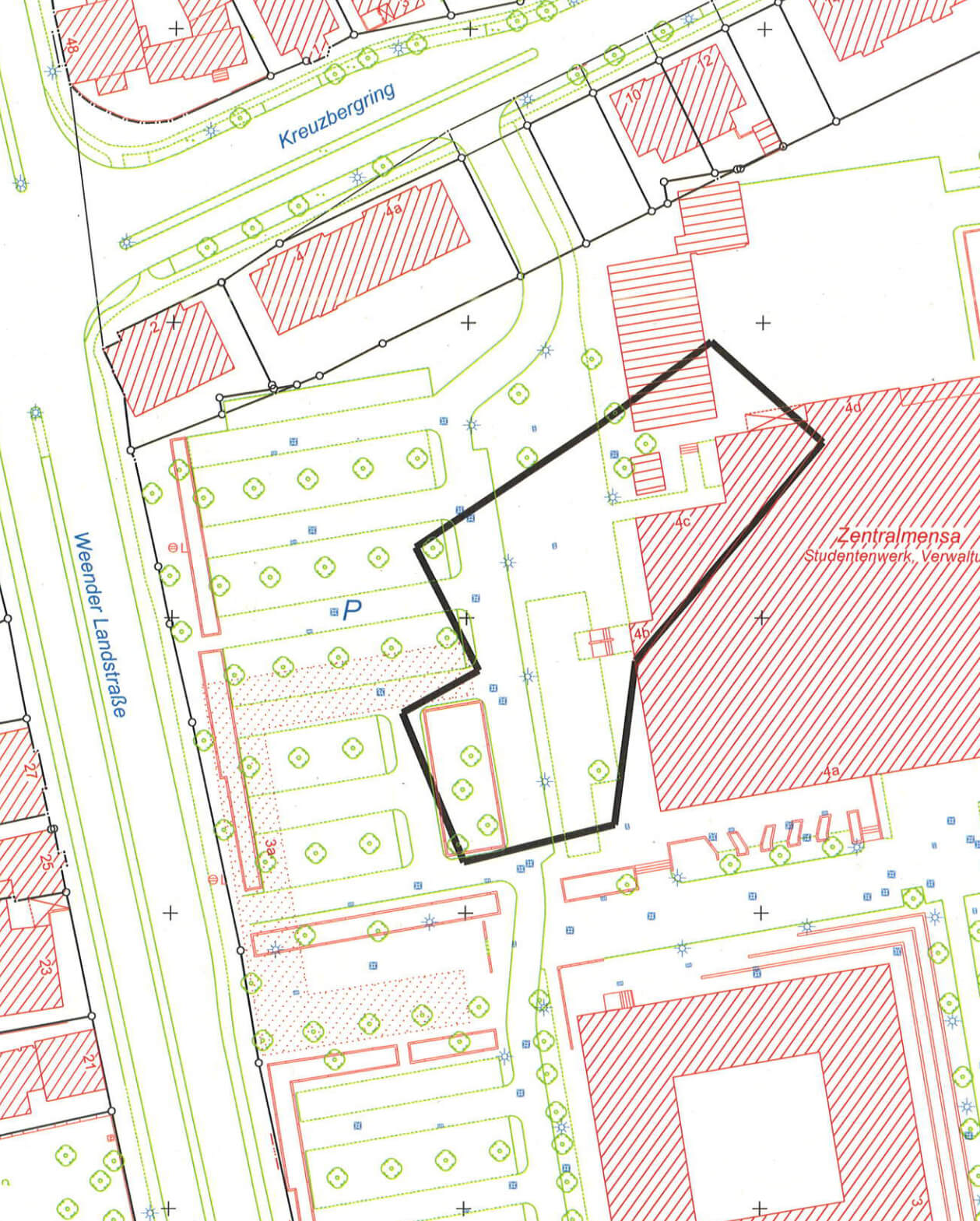

Von Ordensrittern und einem gescheiterten Projekt

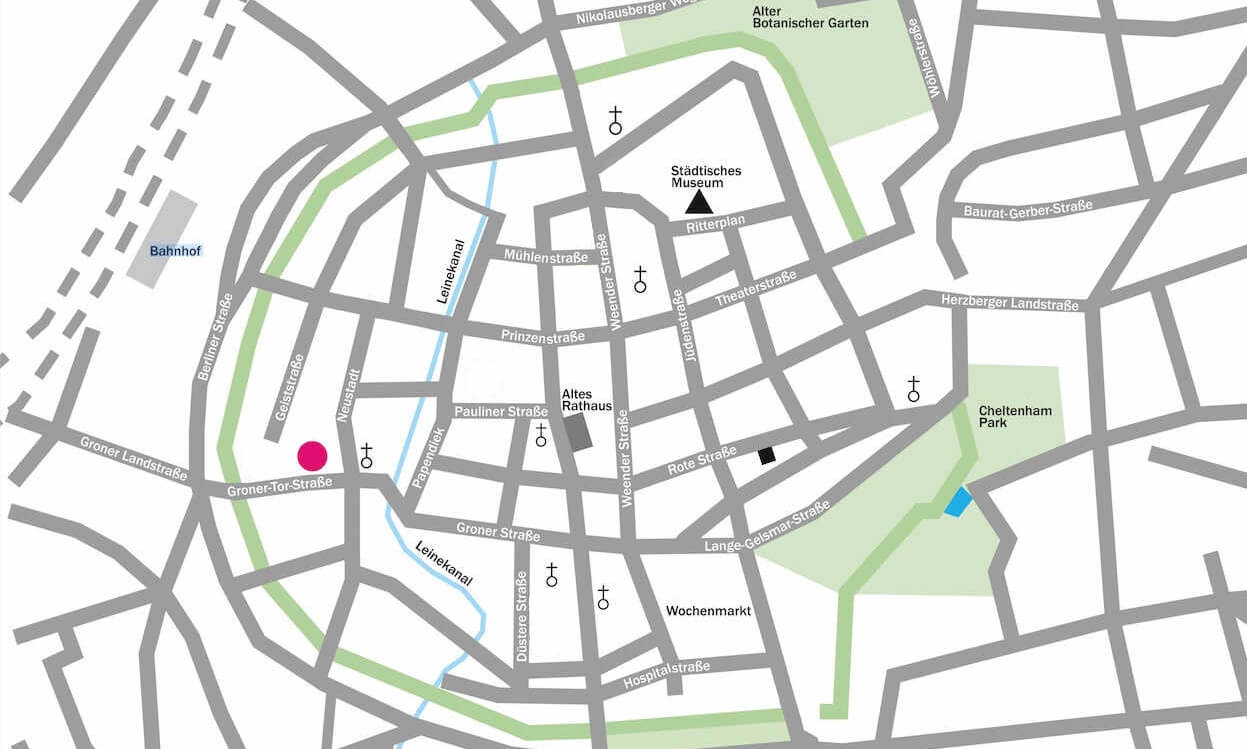

Groner-Tor-Str. 30A

Von Ordensrittern und einem gescheiterten Projekt

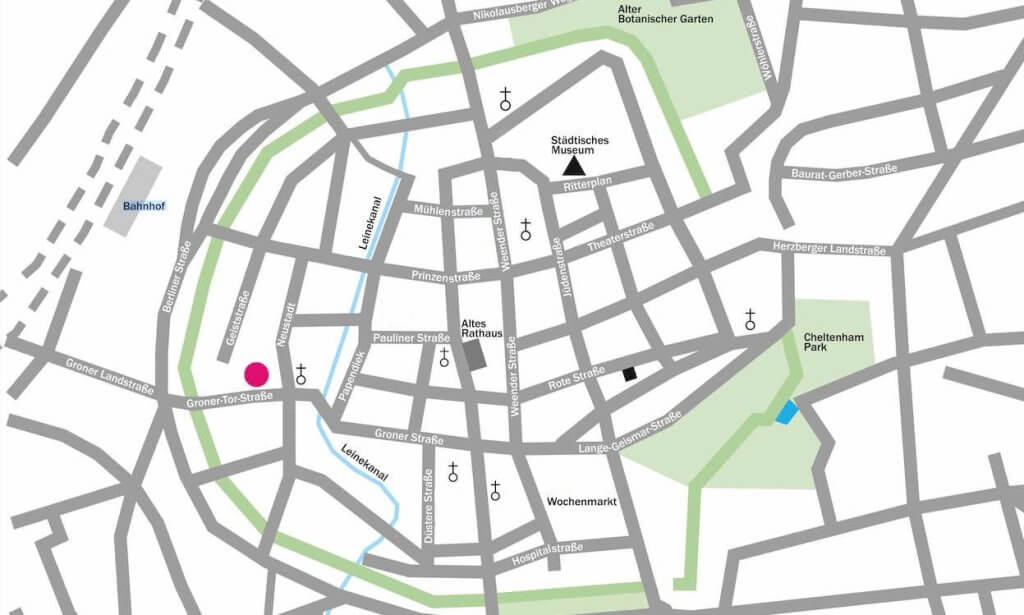

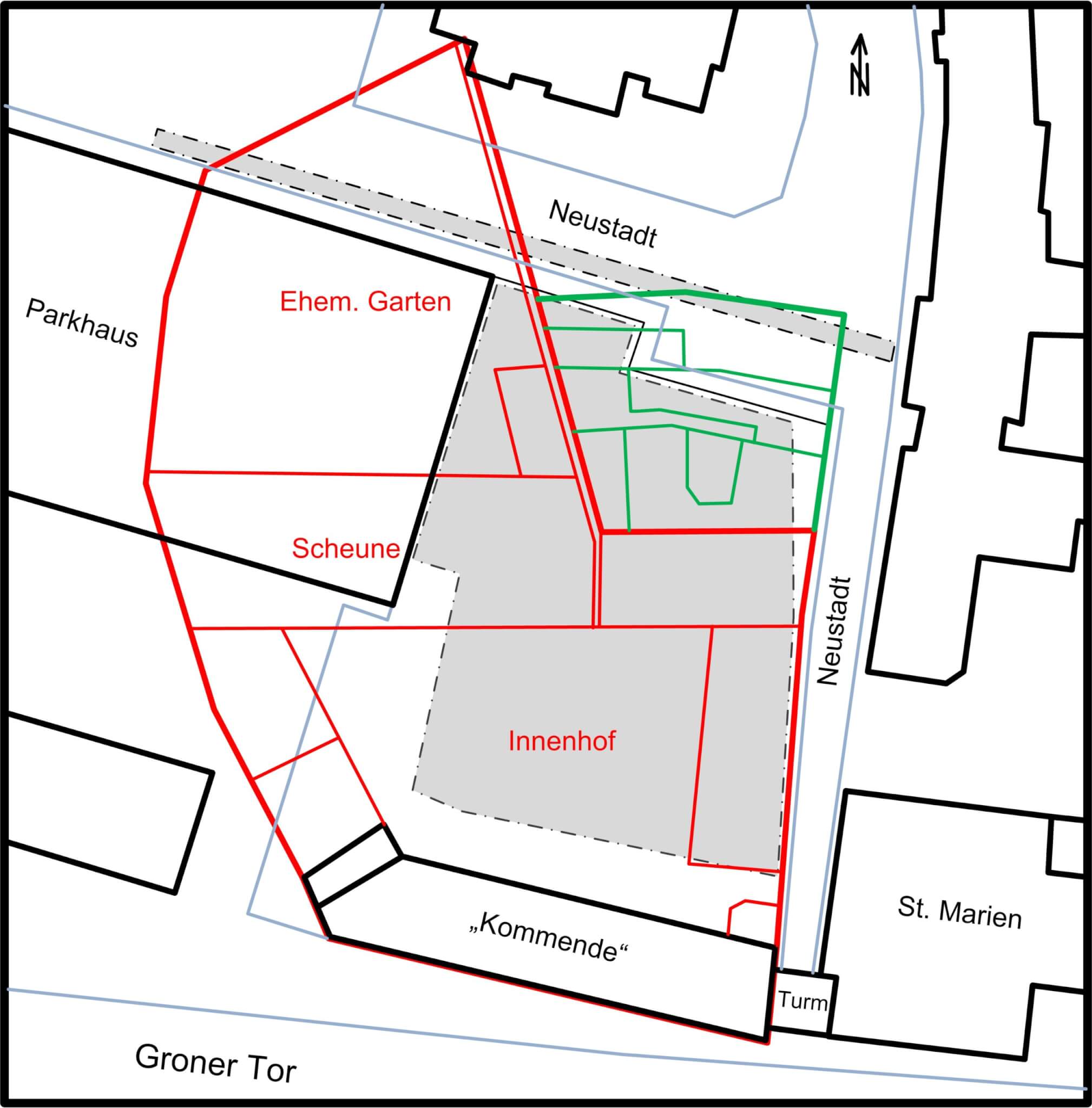

Um 1290 ist Göttingen eine erfolgreiche Handelsstadt. Hier kreuzen sich wichtige Handelswege zwischen Lübeck und Frankfurt, Brügge und Magdeburg. Der Tuchhandel verhilft der Stadt zu Wohlstand. Mit dem Reichtum der Stadt steigt ihre politische Unabhängigkeit. Der Verlierer ist der welfische Herzog Albrecht II. Er ist der Stadtherr, muss der Stadt aber immer mehr Freiheiten zugestehen. Um seine Position zu stärken, gründet er die „Nygenstad“ (= Neustadt). Er siedelt vor dem Groner Tor Wollenweber an. Er will von dem wirtschaftlichen Aufschwung profitieren und seinen Einfluss in der Region stärken.

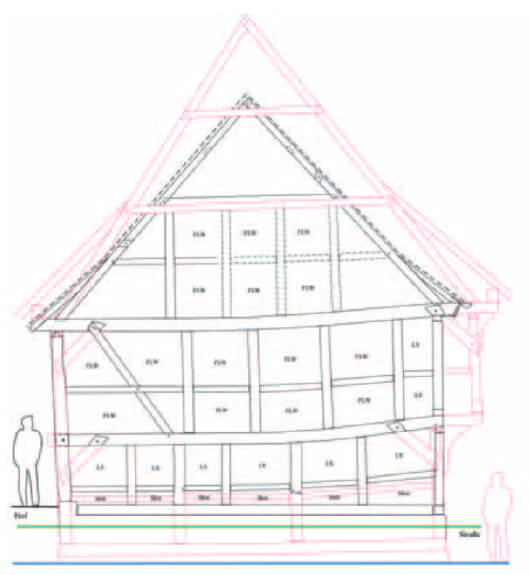

Kern und Motor der Neustadt soll eine Kommende (= Niederlassung) des Deutschen Ordens werden. Der Orden errichtet einen Wirtschaftshof neben der Marienkirche.

Der Deutsche Orden wird 1190 während der Kreuzzüge gegründet. Zuerst widmet er sich der Betreuung erkrankter Pilger, Pilgerinnen und verwundeter Kreuzfahrer. Ab dem 13. Jahrhundert wendet er sich der Kolonisierung und Christianisierung von Gebieten im späteren Ostpreußen und im Baltikum zu. Die Menschen werden gezwungen, den christlichen Glauben anzunehmen. Der Orden unterwirft sie seiner Herrschaft und baut einen eigenen Staat auf. Das dafür benötigte Vermögen wird auf Höfen im ganzen Reich erwirtschaftet und verwaltet – auch in Göttingen.

Das „Projekt Neustadt“ hat keinen Erfolg. Die Stadt wehrt sich gegen eine Ausweitung der Konkurrenzsiedlung. Im Jahr 1319 verkauft Otto die Neustadt an den Göttinger Rat. Der Deutsche Orden bleibt – über den Verkauf der Neustadt und die Reformation hinweg – bis 1810 auf dem Grundstück. Auf das gescheiterte Projekt verweist heute noch der Straßenname Neustadt.

Was ist Anthropologie

Dr. Birgit Großkopf

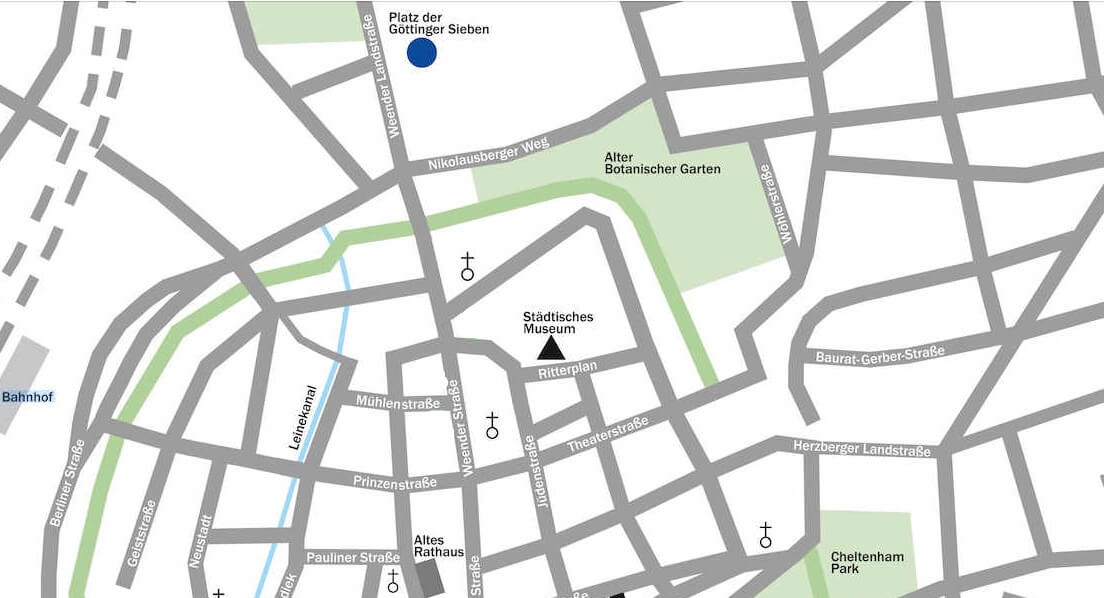

Der Tod macht alle Menschen gleich

Platz der Göttinger Sieben 3A

Der Tod macht alle Menschen gleich

Die Reformation führt 1529/1530 zum Ende des katholischen Kirchenlebens in Göttingen. Eine katholische Gemeinde ist erst nach der Gründung der Universität wieder erlaubt. 1787 wird die katholische St. Michaeliskirche gebaut. Einen eigenen Friedhof erhält die Gemeinde erst 1851. Auf diesem Friedhof werden bis 1889 Menschen bestattet. Darunter viele Personen, an deren Körpern nach ihrem Tod anatomische Sektionen durchgeführt wurden.

Die Göttinger Universität wird 1734 gegründet. Zu den Fächern, die hier unterrichtet werden, gehört die Medizin. Anatomische Sektionen sind ein wichtiger Teil der medizinischen Ausbildung und Forschung. Sie vermitteln den Studierenden das nötige Wissen über den Aufbau des menschlichen Körpers.

Für die Sektionen werden Leichen benötigt. Doch es mangelt an Freiwilligen. Die Zergliederung des Körpers hat keinen guten Ruf. Die Unversehrtheit des Leichnams gilt als wichtig für die leibliche Auferstehung nach dem Tod. Daher werden zuerst die Leichname Hingerichteter seziert. Da deren Anzahl nicht ausreicht, seziert man bald auch die Körper von Menschen, die Selbstmord begangen haben, Verstorbene aus Gefängnissen und Arbeitshäusern, uneheliche Kinder und ledige Mütter.

Auch Armut kann einen Menschen in die Anatomie bringen. Beerdigungen sind teuer. Arme Familien können sie sich oft nicht leisten. Zur Not muss die katholische Gemeinde die Kosten übernehmen. Übergibt sie die Körper der Verstorbenen der Anatomie, zahlt die Universität die anschließende Bestattung.

Im protestantischen Göttingen bleiben die Mitglieder der katholischen Gemeinde lange eine benachteiligte Minderheit. Viele von ihnen gehören zur ärmeren Bevölkerung der Stadt. Nach ihrem Tod — das zeigen die Funde von 2011 — dienen einige von ihnen als „Lehrmaterial“ für die medizinische Ausbildung

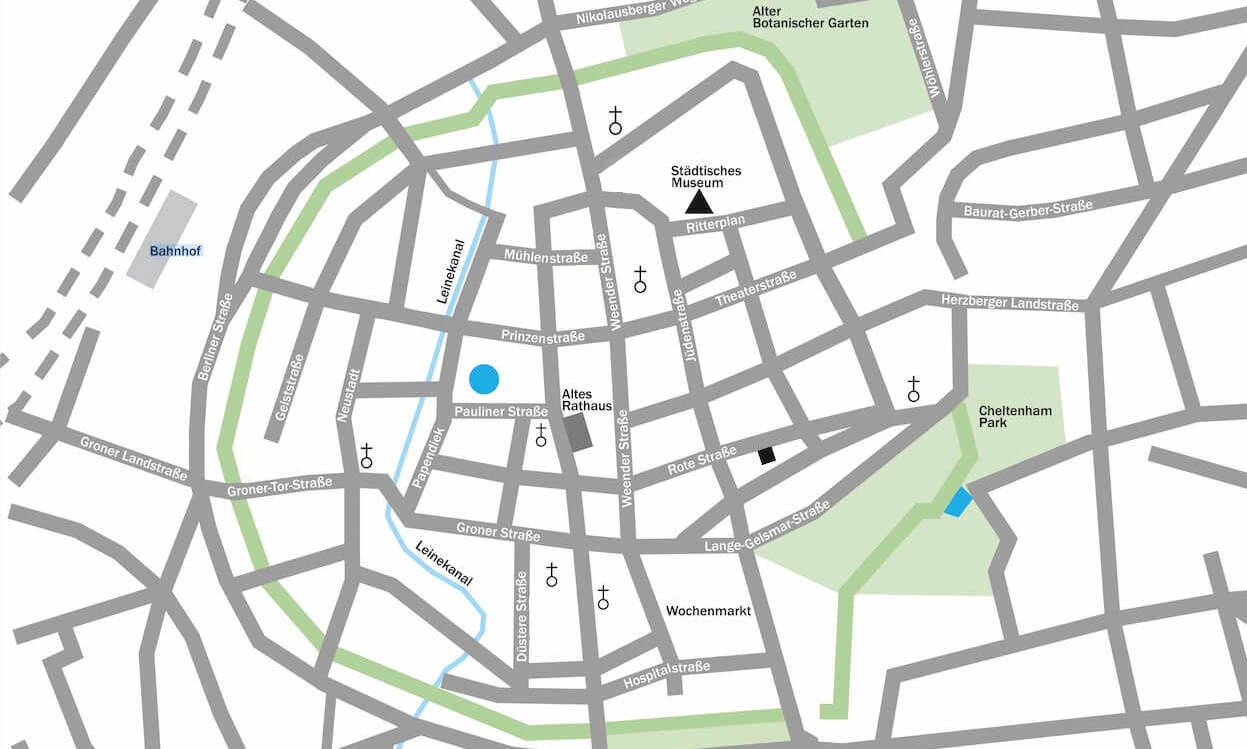

Stadtluft macht krank

Paulinerkirchhof

Stadtluft macht krank

1694 beschweren sich Anwohnende über den üblen Geruch, der von einem Friedhof neben der Paulinerkirche ausgeht. Dicht unter der Oberfläche liegen hier mehrere Schichten von Bestattungen.

Die Paulinerkirche wird als Teil eines Klosters der Dominikaner errichtet. 1294 dürfen sie sich in Göttingen niederlassen. Zu der Kirche gehört ein Kirchhof, der auch als Friedhof genutzt wird. Die Bestattung in geweihter Erde neben einer Kirche gilt als wichtig für die Auferstehung und das Seelenheil der Verstorbenen.

Das Kloster wird 1529 im Zuge der Reformation aufgelöst. In die Gebäude zieht das neu gegründete Pädagogikum. Auf dem Kirchhof finden weiterhin Bestattungen statt. Später dient er der 1632 gegründeten Göttinger Garnison als Friedhof.

Der Kirchhof ist zu klein für die Menge der hier bestatteten Menschen. Neue Bestattungen werden oberhalb von älteren Gräbern und immer dichter unter der Oberfläche angelegt. Wie flach die Gräber auf dem Paulinerkirchhof lagen, zeigen die Ausgrabungen von 2019. Erst um das Jahr 1700 werden die Bestattungen auf dem Paulinerkirchhof eingestellt, möglicherweise aufgrund der Beschwerden.

Im 18. Jahrhundert wachsen die Bedenken gegenüber den innerstädtischen Friedhöfen. Die vielen Toten in der Stadt und die von ihnen ausgehenden Verwesungsdünste werden als ungesund und als Gefahr für die Lebenden betrachtet.

Die Friedhöfe werden vor die Stadt verlegt. 1747 wird vor dem Weender Tor der heutige Bartholomäus-Friedhof eröffnet. 1784 folgt östlich der Stadt der Albanifriedhof. Danach werden innerhalb des Walles keine Beerdigungen mehr durchgeführt.

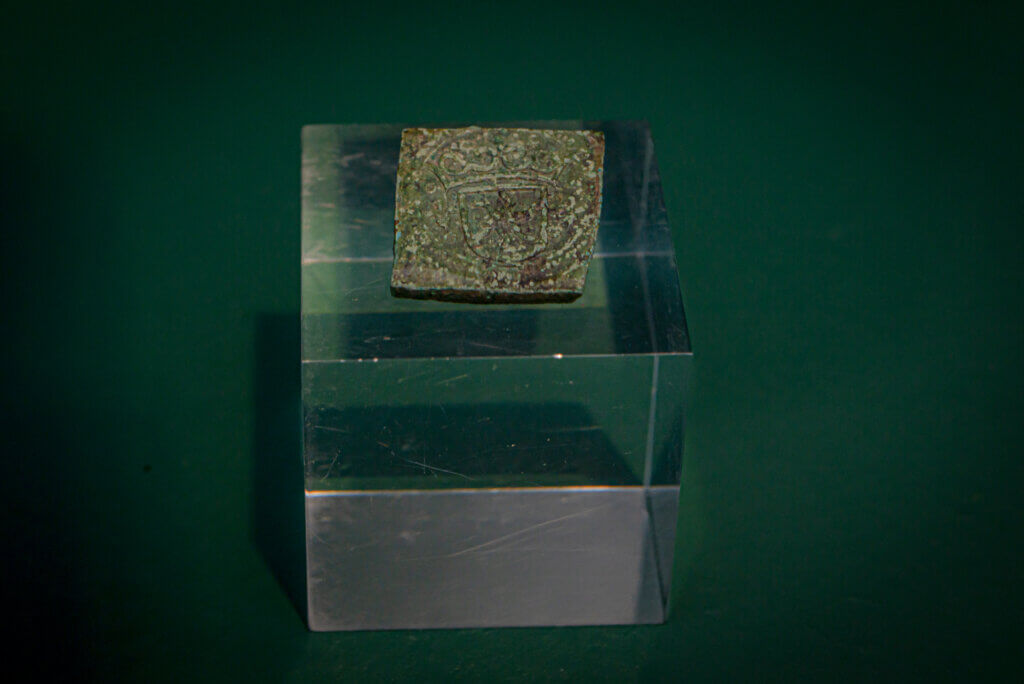

Mit dem Bratrost gegen das Fegefeuer

Groner-Tor-Straße 32A

Mit dem Bratrost gegen das Fegefeuer

Im Mittelalter gehört zu jeder Kirche, jedem Kloster und jedem Hospital ein Friedhof. Auch auf dem ehemaligen Hofgelände des Heilig-Geist-Hospitals werden Verstorbene bestattet. Einige von ihnen liegen in Särgen, deren Böden aus einzelnen Holzsprossen bestehen. Sie erinnern an Leitern. Die „Leitersärge“ sind ungewöhnlich, aber kein Einzelfall. In anderen Städten wurden ähnliche Särge gefunden. Ihre Bedeutung ist bis heute nicht zweifelsfrei geklärt. Vermutlich beziehen sie sich auf den Heiligen Laurentius.

Das Leben ist im christlichen Mittelalter stark auf das Jenseits ausgerichtet. Dort wartet, so glaubt man, das Fegefeuer auf die Verstorbenen. Im Fegefeuer werden die Seelen der Verstorbenen durch Qualen von ihren Sünden gereinigt. Nur so können sie später in den Himmel kommen. Die Angst vor dem Fegefeuer ist groß. Gute Taten, Stiftungen und Gebete der Hinterbliebenen sollen die Leiden der Verstorbenen im Fegefeuer verkürzen.

Man bittet auch Heilige wie Laurentius um Hilfe. Er soll im Jahr 258 in Rom als Märtyrer gestorben sein. Vorher wurde er auf einem Bratrost über glühender Kohle gefoltert. Die Särge des Heilig-Geist-Hospitals ähneln dem Bratrost, mit dem Laurentius meist dargestellt wird. Vermutlich sollen sie den Verstorbenen die Hilfe von Laurentius sichern und sie vor den Qualen des Fegefeuers schützen.

Das Heilig-Geist-Hospital (auch St. Spiritus genannt, nach lat. sanctus spiritus = Heiliger Geist) wird 1293 von zwei Göttinger Bürgern gegründet. Als Hospital ist es Teil der kommunalen Fürsorge. Es dient der Versorgung von Alten und Gebrechlichen, Armen, Bedürftigen, Pilgern und Pilgerinnen.

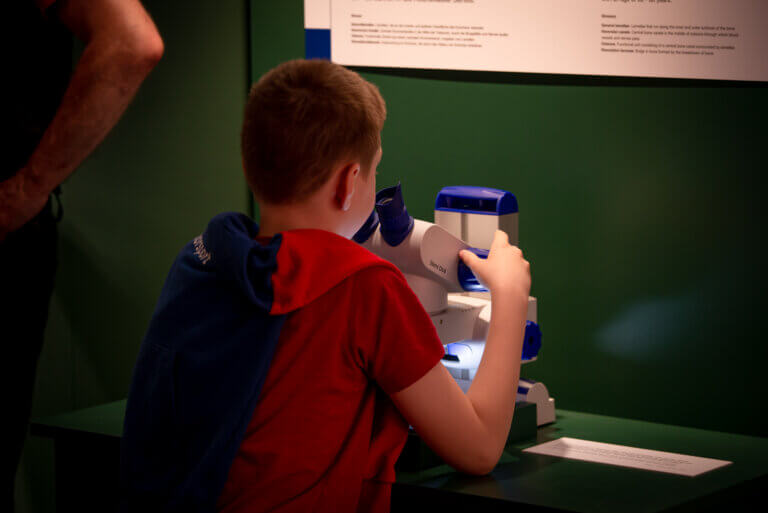

Was ist Archäologie?

Betty Arndt M. A.

Ein Puzzle aus vielen Teilen

Weender Straße 80

Ein Puzzle aus vielen Teilen

1972 wird das Gothaer Haus gebaut. Für den Neubau werden vier Fachwerkhäuser abgebrochen. Zwei Jahre später folgt gegenüber ein Kaufhaus (heute Carre. Bereits 1965 musste die historische Bebauung an der dritten Kreuzungsecke einem Neubau weichen (heute „New Yorker“ und Büros). Nur das Fachwerkhaus Weender Straße 78 gibt noch eine Vorstellung, wie die Kreuzung einmal aussah.

Bei diesen Bauprojekten werden keine archäologischen Beobachtungen gemacht. Vorhandene Befunde werden zerstört. Erst die Einführung des Niedersächsischen Denkmalschutzgesetzes 1978 legt die Grundlage für eine systematische Stadtarchäologie. 1979 wird die Stadtarchäologie Göttingen gegründet. Heute ist sie ein selbstverständlicher Part im Bauablauf.

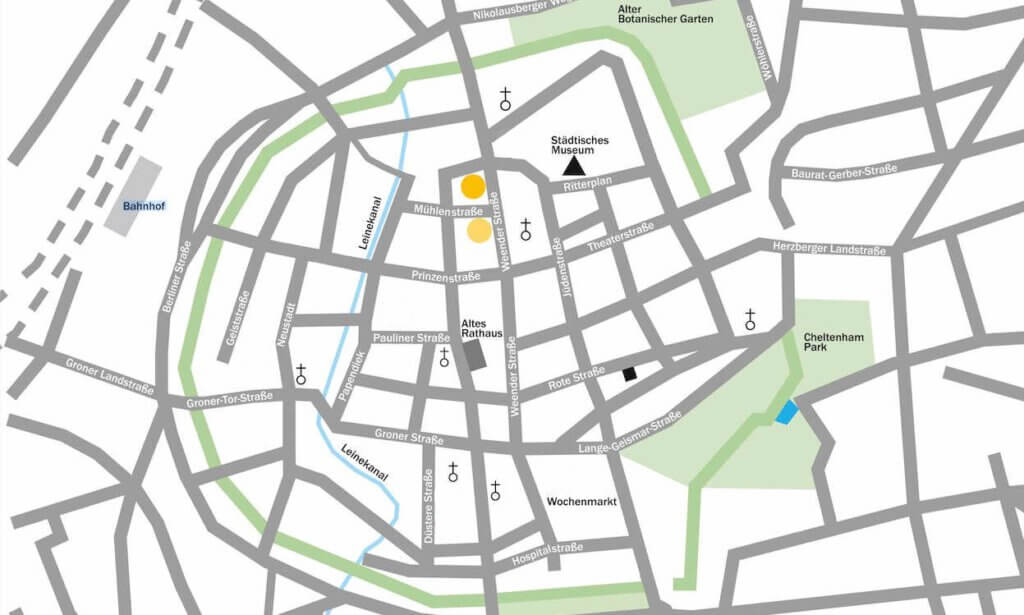

2018 gibt es am Gothaer Haus erstmals archäologische Untersuchungen. Unter der Zufahrt zur Tiefgarage werden Spuren einer Siedlung aus der Jungsteinzeit gefunden. Sie zeigen: schon vor 7000 Jahren lebten hier Menschen.

Die Jungsteinzeit beginnt mit der Sesshaftwerdung des Menschen. In Europa beginnen die Menschen vor etwa 7.500 Jahren mit Ackerbau und Viehzucht. Sie bauen erste feste Siedlungen und stellen Ess- und Kochgeschirr aus Keramik her. Die Gefäße verzieren sie mit bandförmigen Mustern. Diese Keramik gibt der Zeit und Kultur der ersten sesshaften Menschen in Europa ihren Namen: die linienbandkeramische Kultur.

Schon früher wurden auf dem Wilhelmsplatz und auf dem Hof des Städtischen Museums Funde aus der Linienbandkeramik entdeckt. Dazu passen die Funde vom Gothaer Haus. Oft sind es nur kleine Puzzlesteine, die sich später zu einem Gesamtbild der Vergangenheit zusammenfügen lassen.

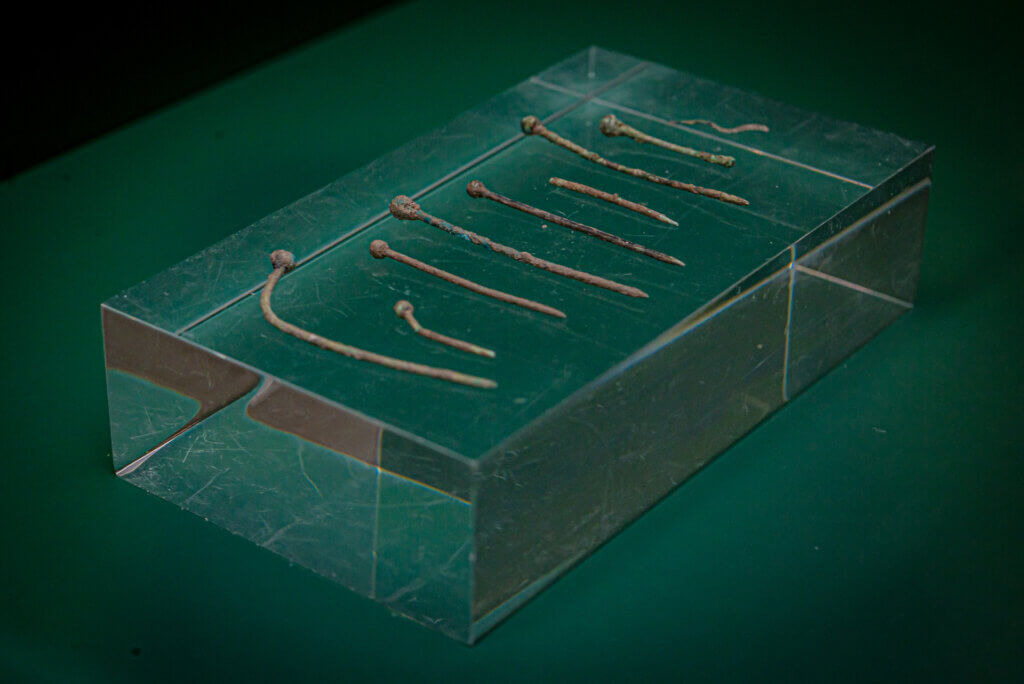

Ein Spiel mit dem Feuer

Weender Straße 49 + 55

Ein Spiel mit dem Feuer

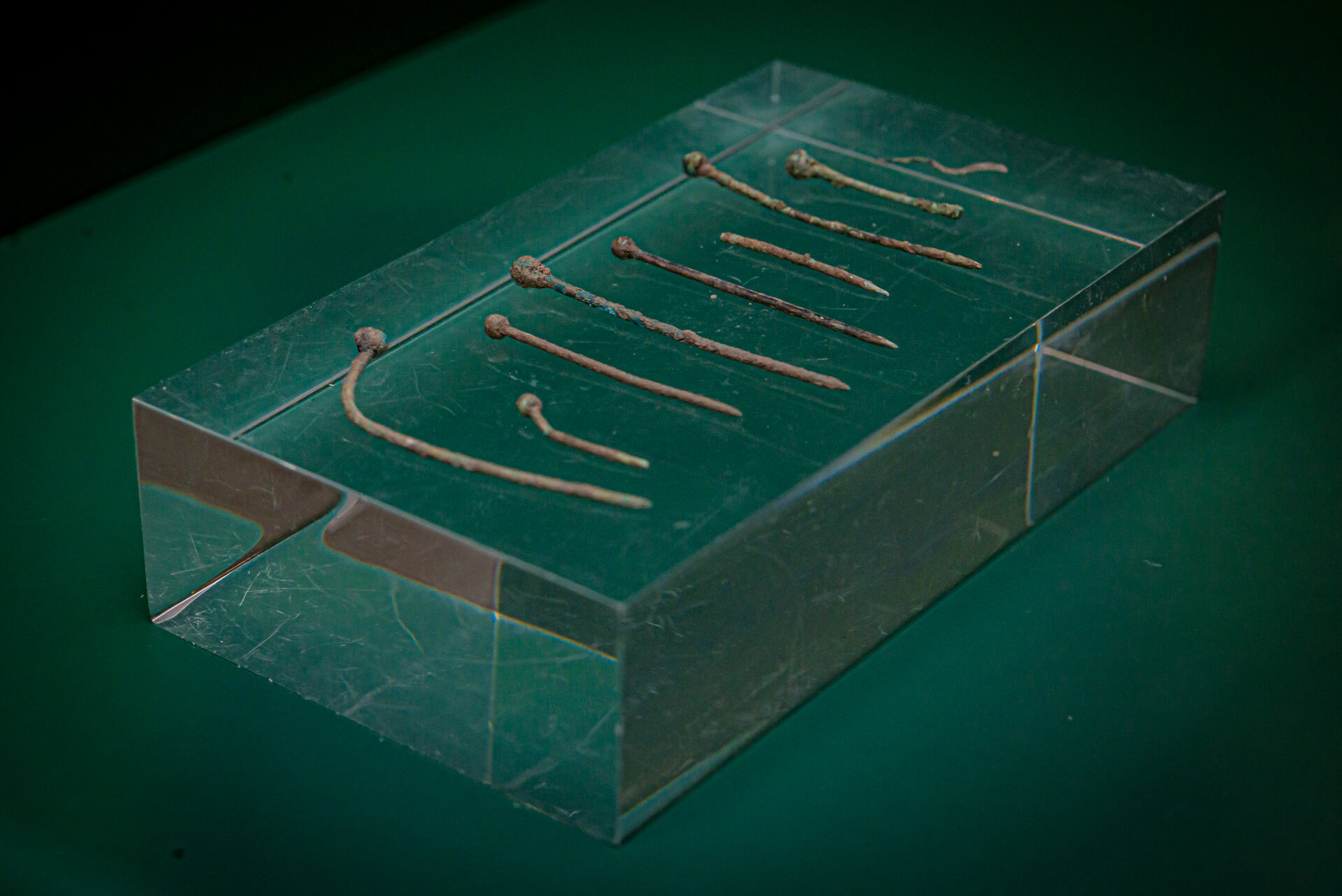

Im mittelalterlichen Göttingen gibt es in (fast) jedem Haushalt dreibeinige Grapen. Sie werden als Kochtopf und zur Aufbewahrung von Lebensmitteln benutzt. Die meisten Grapen sind aus Keramik. Daneben gibt es wertvolle Grapen aus Bronze. Archäologische Funde lassen vermuten, dass es in der Stadt mehrere Werkstätten gab, in denen Bronzegrapen hergestellt wurden.

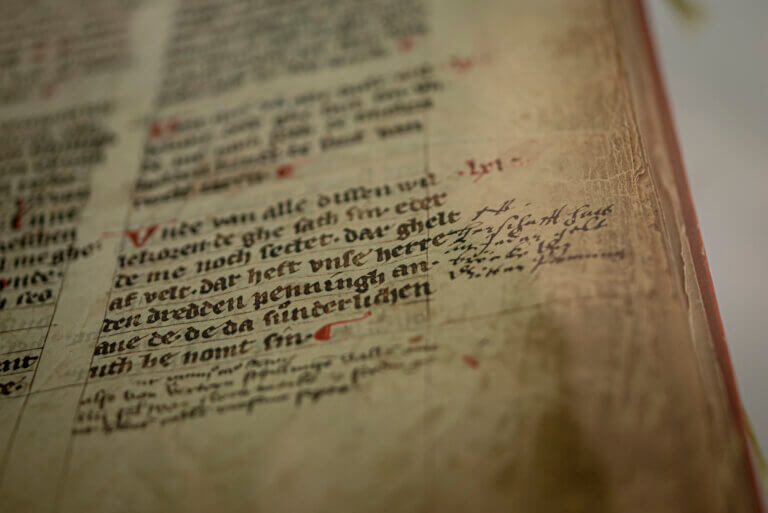

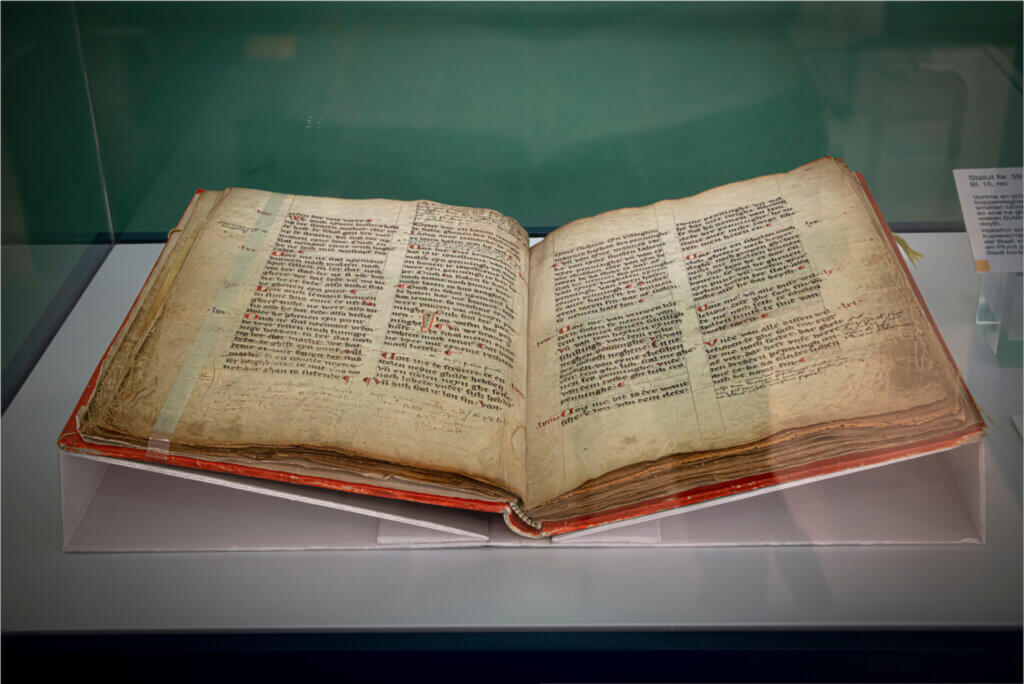

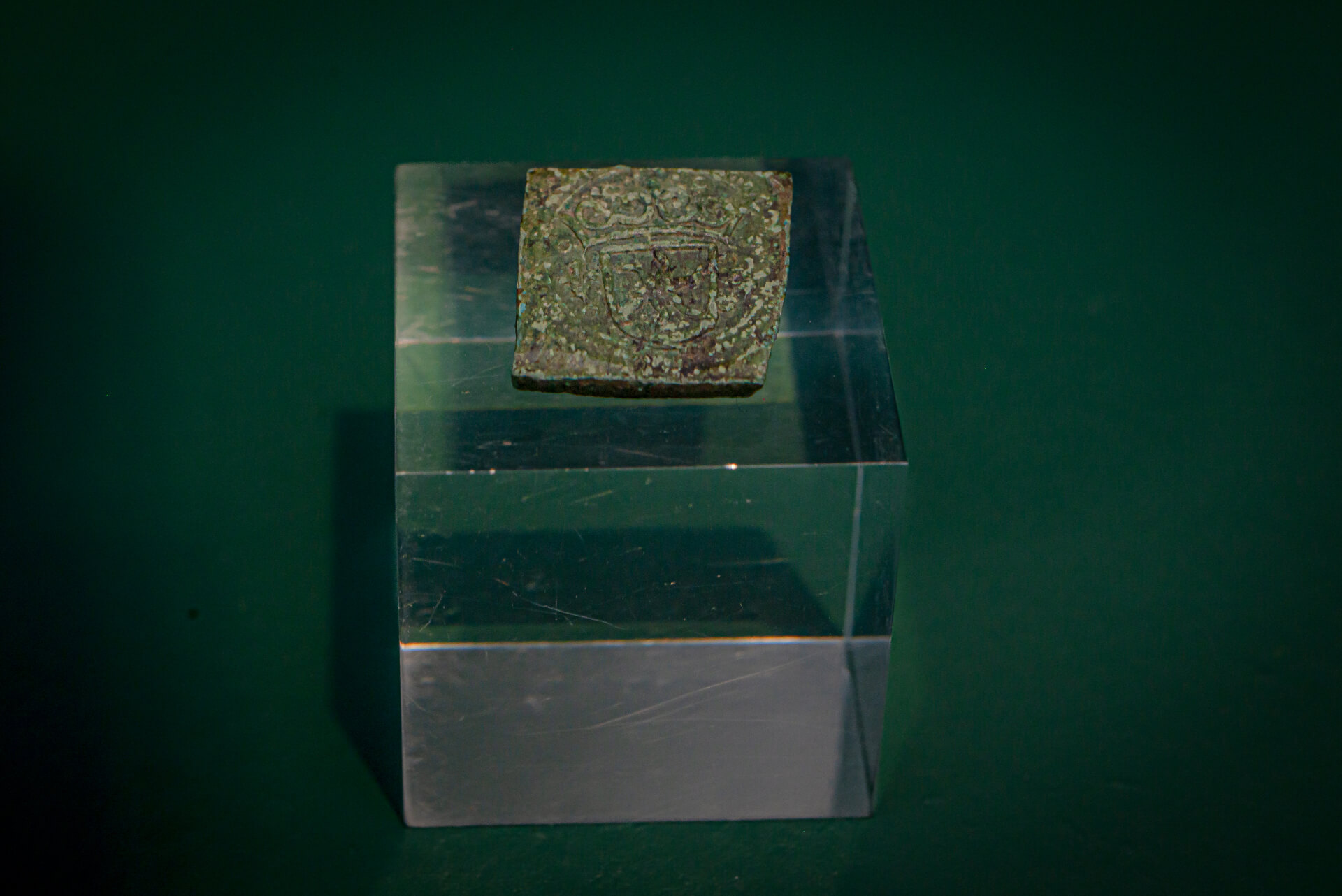

Vor 1340 wird es Grapengießern verboten, innerhalb der Stadt Metall zu schmelzen. Bei Missachtung des Verbotes droht ein Bußgeld und eine vierwöchige Verbannung aus der Stadt.

Das Leben in der Stadt hat für die Menschen im Mittelalter viele Vorteile – aber auch einige Nachteile. In der Stadt lebt und arbeitet man enger zusammen als auf dem Dorf. Die engen Wohn- und Arbeitsverhältnisse vergrößern die Gefahr von Epidemien und zerstörerischen Bränden.

Um Brände zu verhindern, werden Verbote erlassen. Sie betreffen auch Handwerke, die mit Feuer arbeiten. Zum Schutz der Allgemeinheit sollen riskante Arbeiten nicht mehr innerhalb der Stadt ausgeübt werden.

In vielen Städten gibt es ähnliche Verbote. Dass sie nicht immer befolgt werden, wissen wir aus Gerichtsakten. Hier werden zum Teil hohe Strafen verhängt. Archäologische Beweise sind selten – liegen für Göttingen jetzt aber vor. Die Funde aus der Weender Straße beweisen: trotz Verbot wird in der Innenstadt Metall verarbeitet.

Göttingen gehört zu den wenigen Städten, die im Mittelalter und der Neuzeit von größeren Bränden verschont bleiben. Der illegale Grapenguss bleibt vermutlich unentdeckt – bis heute.

Städtisches Museum Göttingen

Dienstag bis Freitag:

10.00 – 17.00 Uhr

Samstag und Sonntag:

11.00 – 17.00 Uhr

Jeden ersten Donnertag im Monat bis 19:00 Uhr